JWT 简介

JSON Web Token的缩写,通过json作为web应用中的令牌,用于在各方之间安全地传输json数据。在数据的传输过程中还可以完成数据加密、签名等。

JWT的主要用途

1、认证授权

- 这是使用JWT的最常见方案。一旦用户登录,每个后续请求将包括JWT,从而允许用户访问该令牌允许的路由,服务和资源。单点登录是当今广泛使用JWT的一项功能,因为它的开销很小并且可以在不同的域中轻松使用。

2.信息交换

- JSON Web Token是在各方之间安全地传输信息的好方法。因为可以对JWT进行签名(例如,使用公钥/私钥对),所以您可以确保发件人是他们所说的人。此外,由于签名是使用标头和有效负载计算的,因此您还可以验证内容是否遭到篡改。

JWT与Session的区别

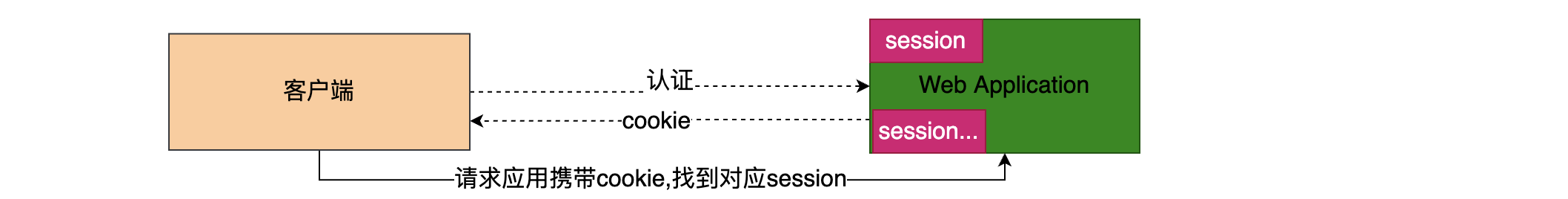

基于传统的Session认证

认证方式

- http协议本身是一种无状态的协议,而这就意味着如果用户向我们的应用提供了用户名和密码来进行用户认证。那么下一次请求时,用户还要再一次进行用户认证才行,因为根据http协议,我们并不能知道是哪个用户发出的请求,所以为了让我们的应用能识别是哪个用户发出的请求,我们只能在服务器存储一份用户登录的信息(session)。这份登录信息会在响应时传递给浏览器,告诉其保存为cookie(存储sessionid),以便下次请求时发送给我们的应用,这样我们的应用就能识别请求来自哪个用户了,这就是传统的基于session认证。

2.认证流程

3.存在的问题

- 1.每个用户经过我们的应用认证之后,我们的应用都要在服务端做一次记录,以方便用户下次请求的鉴别,通常而言session都是保存在内存中,而随着认证用户的增多,服务端的开销会明显增大

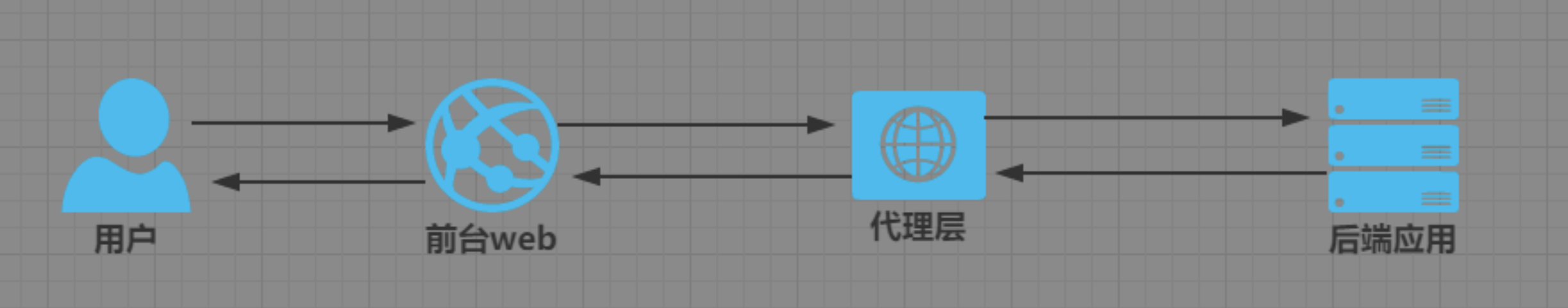

- 2.用户认证之后,服务端做认证记录,如果认证的记录被保存在内存中的话,这意味着用户下次请求还必须要请求在这台服务器上,这样才能拿到授权的资源,这样在分布式的应用上,相应的限制了负载均衡器的能力。这也意味着限制了应用的扩展能力。

- 3.因为是基于cookie来进行用户识别的, cookie如果被截获,用户就会很容易受到跨站请求伪造的攻击。

- 4.在前后端分离系统中就更加痛苦:如下图所示

也就是说前后端分离在应用解耦后增加了部署的复杂性。通常用户一次请求就要转发多次。每次携带sessionid 到服务器,服务器还要查询用户信息。还有就是sessionid就是一个特征值,表达的信息不够丰富,不容易扩展。而且如果后端应用是多节点部署,就需要实现session共享机制。不方便集群应用。

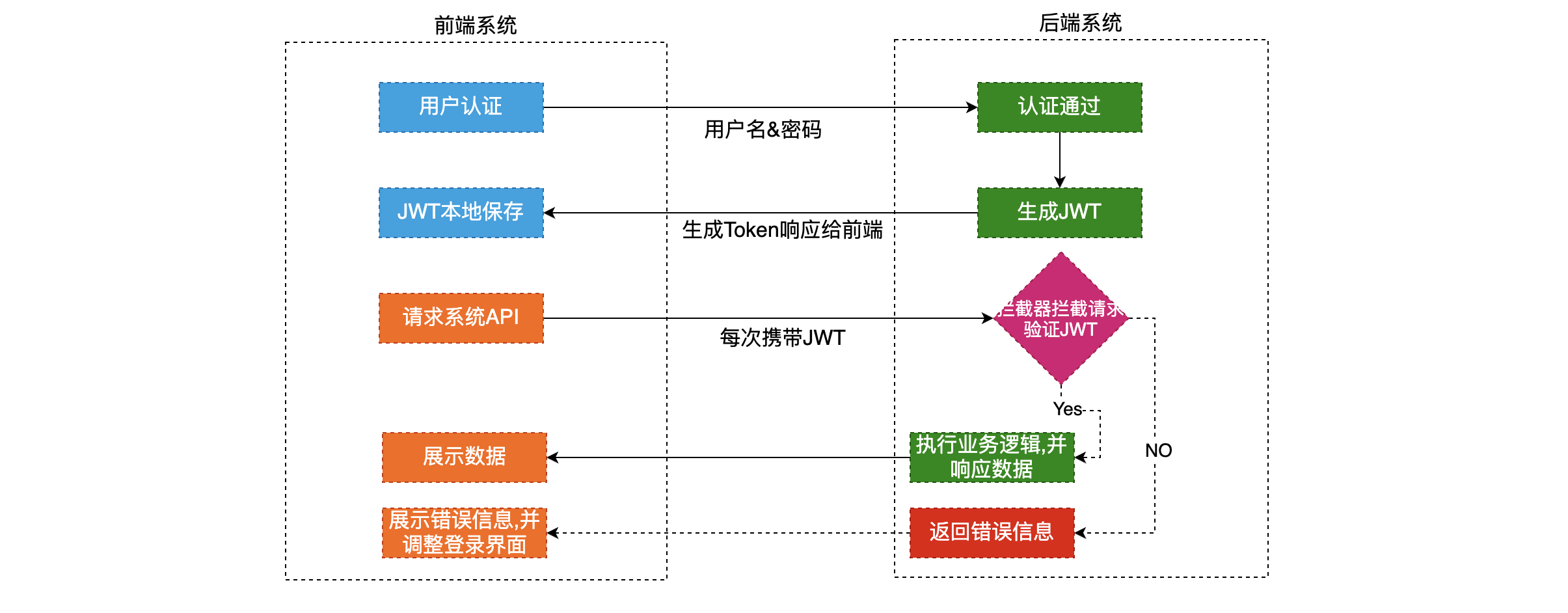

基于JWT的认证

认证流程

首先,前端通过Web表单将自己的用户名和密码发送到后端的接口。这一过程一般是一个HTTP POST请求。建议的方式是通过SSL加密的传输(https协议),从而避免敏感信息被嗅探。

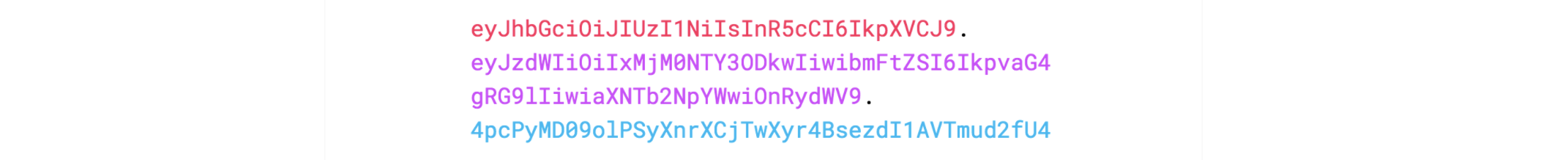

后端核对用户名和密码成功后,将用户的id等其他信息作为JWT Payload(负载),将其与头部分别进行Base64编码拼接后签名,形成一个JWT(Token)。形成的JWT就是一个形同aaa.bbb.ccc的字符串。 header.payload.signature

后端将JWT字符串作为登录成功的返回结果返回给前端。前端可以将返回的结果保存在localStorage或sessionStorage上,退出登录时前端删除保存的JWT即可。

前端在每次请求时将JWT放入HTTP Header中的Authorization位。(解决XSS和XSRF问题)

后端检查是否存在,如存在验证JWT的有效性。例如,检查签名是否正确;检查Token是否过期;检查Token的接收方是否是自己(可选)。

验证通过后后端使用JWT中包含的用户信息进行其他逻辑操作,返回相应结果。

JWT的优势

简洁(Compact): 可以通过URL,POST参数或者在HTTP header发送,因为数据量小,传输速度也很快

自包含(Self-contained):负载中包含了所有用户所需要的信息,避免了多次查询数据库

因为Token是以JSON加密的形式保存在客户端的,所以JWT是跨语言的,原则上任何web形式都支持。

不需要在服务端保存会话信息,特别适用于分布式微服务。

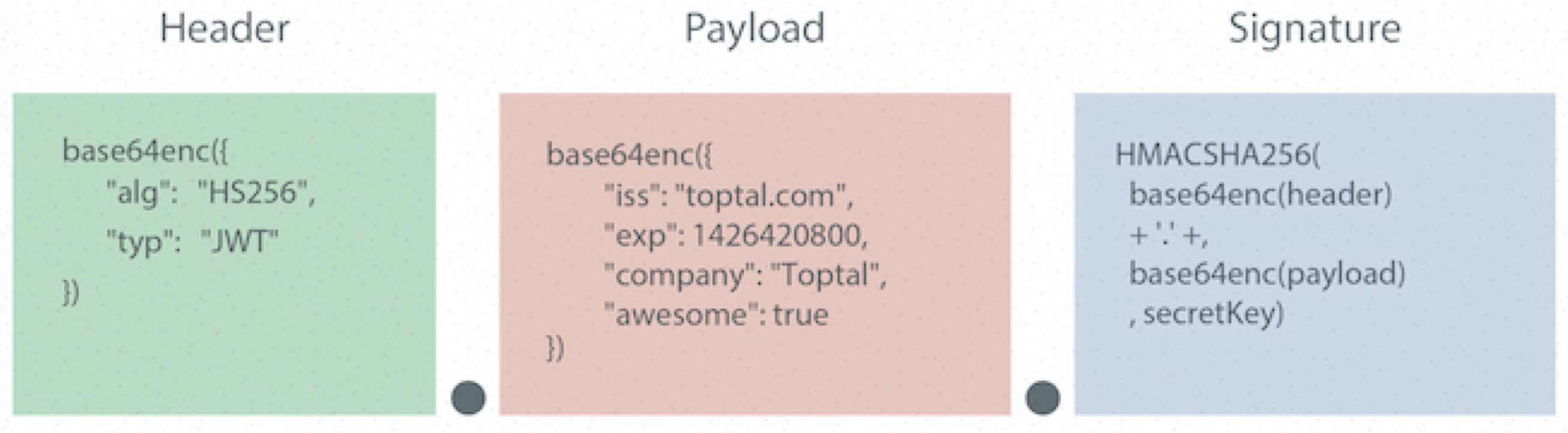

JWT的结构

1、标头Header

通常由两部分组成:令牌的类型(即JWT)和所使用的签名算法,例如HMAC、SHA256或RSA。它会使用Base64编码组成JWT结构的一部分(aaa.)。

1 | { |

2、有效载荷Payload

包含有关实体的声明(通常是用户)或其他数据(对用户不敏感的信息)的声明。同样使用Base64编码组成JWT的第二部分(bbb.)

1 | { |

3、签名Signature

前面两部分都是使用Base64进行编码的,即在前端可以Base64解码解开里面的信息。Signature 需要使用

编码后的header和payload以及我们提供的一个密钥,然后使用header中指明的签名算法(HS256)进行签名,保证JWT没有被篡改过。

例如:HMACSHA256(base64UrlEncode(header) + "." + base64UrlEncode(payload),secret);

最终输出为:

- 输出是三个由点分隔的Base64-URL字符串,可以在HTML和HTTP环境中轻松传递这些字符串,与基于XML的标准(例如SAML)相比,它更紧凑。

- 简洁(Compact)

可以通过URL, POST 参数或者在 HTTP header 发送,因为数据量小,传输速度快 - 自包含(Self-contained)

负载中包含了所有用户所需要的信息,避免了多次查询数据库

整合Springboot

1、创建数据库

1 | CREATE DATABASE jwt_test; |

2、创建Springboot项目

导入如下依赖:

1 | <dependency> |

3、编写配置文件

1 | =8989 |

先测试数据库是否能连接成功

1 |

|

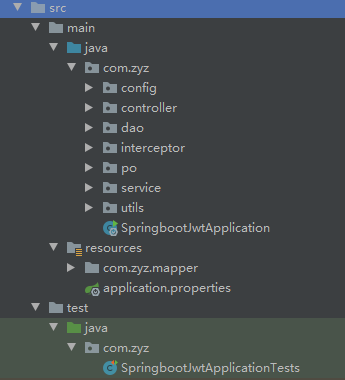

4、创建项目的包结构

编写各层的代码:

po

1 |

|

dao @Repository可以省略,因为其接口对应的mapper文件通过namespace与之相关联,生成的实现类总是在容器中

1 |

|

1 |

|

在Springboot启动类上中添加dao接口包扫描的注解@MapperScan(“com.zyz.dao”)或者在每个dao接口中添加@Mapper注解

service

1 | public interface UserService { |

1 |

|

utils

1 | /** |

controller

1 |

|

interceptor 编写用于token验证的拦截器

1 | public class JWTInterceptor implements HandlerInterceptor { |

config 使编写的拦截器生效

1 |

|

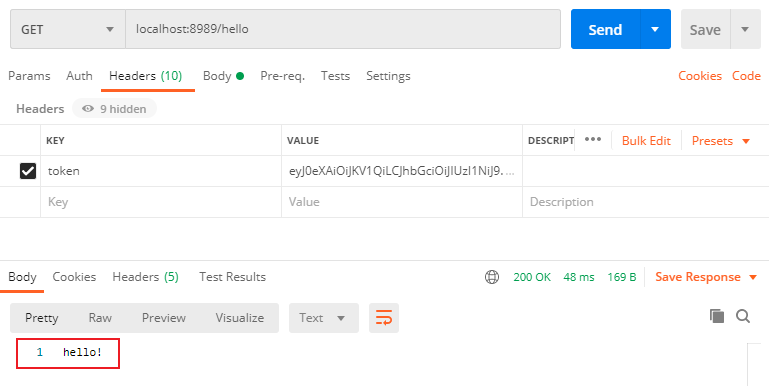

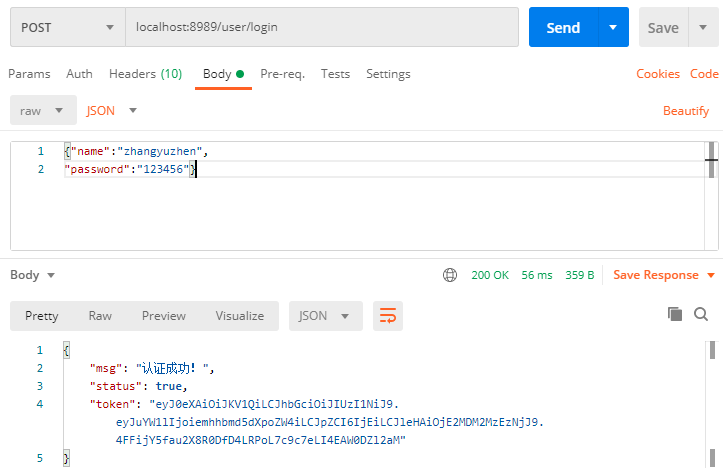

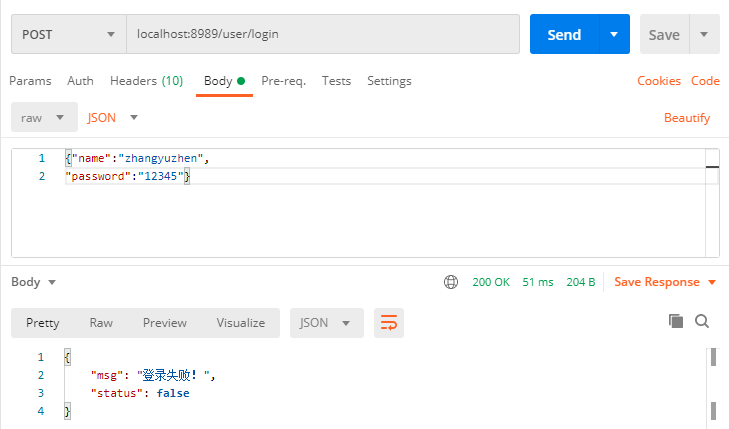

使用Postman测试

认证成功时:

认证失败时:

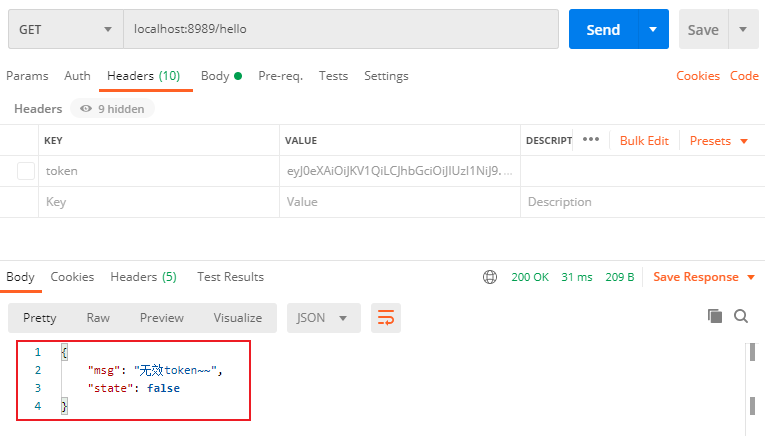

测试被拦截器拦截的接口:

不携带token:

携带token: